Les humains sont ils méchants ? Comment tester les limites de la sagouinerie des gens ? Est-ce qu’on pose trop de questions alors que cet article n’a même pas commencé ?

On va reprendre le fil conducteur de ma pensée, la question telle que je la vois posée :

Et si on confiait un pouvoir arbitraire à un groupe dominant et qu’on privait le groupe dominé de ses droits ? Que se passerait-il ?

Ça, c’est ce que Philip Zimbardo, professeur de psychologie à Stanford, a mis en œuvre en 1971, avec une expérience permettant de (peut-être) répondre à cette question. Cette expérience fait partie de celles qu’on ne pourrait pas reproduire maintenant, pour des questions d’éthique. Tout comme l’expérience de Milgram, cette étude sera frappée d’infamie et, surtout, souvent très mal comprise ou interprétée parce qu’un peu pétée niveau méthodologie.

Ce que je veux dire, c’est qu’on ne sait pas si les gens naissent fondamentalement égoïstes et mauvais. Que ce narratif colle hyper bien au néolibéralisme (« On est pas dans le monde des Bisounours ») et que c’est pour ça qu’on le conduit. Quitte à déformer tout ce qu’on veut pour que ça colle bien. Après tout, ce serait la psychologie qui dirait ça. Et là, pour une fois, faut bien, de temps en temps, les sciences humaines sont tirées de leur néant pour être exposées au grand jour : des gens disent qu’on est mauvais. On doit l’être. Alors, cela justifie beaucoup de comportement prédateurs. C’est pas moi, c’est la nature humaine.

À mes yeux, la question est celle posée plus haut : la soumission à l’autorité, la domination systémique et la perversité d’un système fondamentalement injuste qui ne permettra jamais d’effectuer des expériences sociologiques totalement non-biaisées.

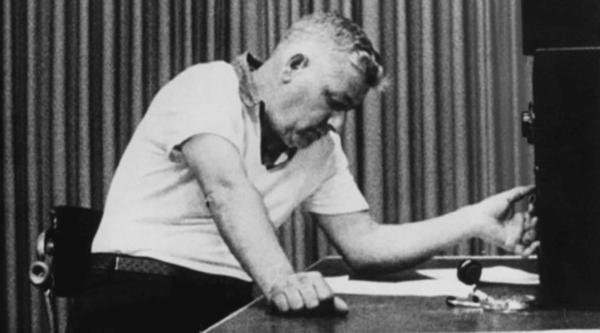

Photo de Philip Zimbardo

Table des matières

L’expérience de Stanford

Cette expérience simule une situation carcérale à l’Université de Stanford. Deux groupes sont constitués : les gardiens, les prisonniers. Dans les sous-sols de l’université, une pseudo-prison est installée.

Le panel : 24 étudiants masculins, potentiellement tous blancs, étudiants sur le même campus et donc de la même tranche d’âge. Déjà, niveau méthodologie, on est pas au mieux. Je n’ai trouvé aucune indication de la présence de personne de couleur dans le groupe. Quand aux femmes…comment dire…on les perçoit encore comme douces et vulnérables, privée de leur capacité de violence.

Le fait d’être gardien ou prisonnier a été déterminé par tirage au sort. Lors du début de l’expérience, un simulacre d’arrestation au domicile des prisonniers avait lieu. Arrivés à la « prison », ils se voient effectué tout le protocole classique de la vraie vie. Les gardiens gardent leurs distances.

Censée se dérouler sur deux semaines, l’expérience prit fin au bout de six jours parce que, oui, évidemment que c’est parti en gonades. Désolée, je casse le spoiler un peu, mais tout le monde l’a vu venir.

Prévisible.

On a tous les ingrédients. De jeunes hommes, universitaires (j’ai rien contre les universitaires mais vous vous trouvez souvent quand même vachement plus intelligents que les autres), dans un contexte qui leur permet, et qui valide, des comportements agressifs vis à vis de personnes dénuées de tout car désignés par des numéros.

Je pense que tu as en tête, peut-être, des cas de bizutages qui ont mal tourné. Tu sais ce dont ils sont capables. Des forts face à des faibles. L’effet de groupe.

Dans un premier temps, on constate une détresse et une anxiété chez les prisonniers qui tenteront une émeute dès le lendemain. Sans déconner. On vient t’humilier au saut du lit avec de faux policiers, tes parents et tes voisins te voient partir menotté dans un fourgon, on a déjà un gros stigmate social en plus du stress intense que peut occasionner cette brutale entrée en matière. Ensuite, le dépouillement et l’humiliation : déshabillage, uniforme, perte de son identité. C’est d’une très très grande violence et on n’est même pas à J+1.

Même en sachant qu’il s’agit d’une expérience sociale, cette amorce peut provoquer de gros dégâts psychologiques, et on est déjà hors de l’éthique.

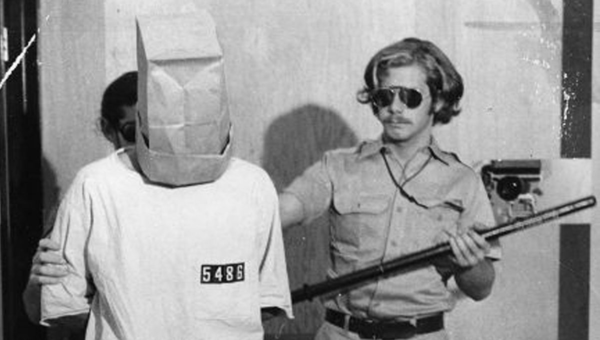

Prisonnier et gardiens, expérience de Stanford

Violence

Viennent ensuite les gardiens. Avec un statut supérieur, une autorisation implicite (voire explicite) à user de violence et de coercition, une ultra-virilité mise en place par le biais d’une domination absolue, les mecs allaient pas se faire des câlins et des bisoux. Non. Certains allaient en profiter pour se permettre d’adopter cette violence. Après tout, ce n’était qu’un jeu.

Le fait que ce soit une expérience, et reconnue comme telle, les allège de toute moralité. C’est également le problème dans l’expérience de Milgram : l’expérience en elle-même nuit à l’expérience. De base, on sait que c’est une expérience encadrée.

Alors, on va regarder ce qui se passe dans les prisons, les vraies. Est-ce que la violence y est aussi importante ?

Je m’attends à de gros chiffres, le système carcéral est, selon moi, le pinacle de la violence systémique. On dépouille des personnes de leur humanité en les traitant comme des animaux. Et les détenu-es (il y a des femmes détenues), à qui s’attaquent-iels ?

Photo du film à propos de l’expérience de Stanford

Chiffres réels de la violence carcérale

On parle ici de la France, je ne ferai pas le comparatif avec les US car les dynamiques, à peu de choses près, sont les mêmes. Ils ont juste de bien plus gros chiffres sur les homicides, america fuck yeah, à cause des armes à feu. Non, ok, c’est plus compliqué que ça, mais tu as compris.

En France, en décembre 2024, 80792 personnes sont détenues. (chiffres du Ministère de la Justice)

- Chiffres de la violence entre détenu-es : en 2022, 11697 actes d’agression entre détenus sont observés. (actes, pas victimes)

- Chiffres de la violence détenu-es -> gardien-nes : en 2018, selon l’OIP (Observatoire des prisons), 4314 agent-es ont été agressé-es par des personnes détenues. Concernant les agressions dites « plus graves » sans précision, on est sur 170 agressions.

- Chiffres de la violence gardien-es -> détenu-es : entre 2017 et 2018, l’OIP a reçu 200 signalements. Ce chiffre est très fortement sous-estimé mais on va rester fair-play même si on pense toustes très fort que c’est au probablement beaucoup plus.

Ajoutons que :

- La France compte 186 établissements pénitentiaires, dont 44 ont été condamnés par la justice française, 8 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour leurs condition d’insalubrité.

- Ce rapport de la Contrôleuse Générale des Lieux de Privation de Liberté est présenté ici par France Info, elle fait l’état des lieux de la misère carcérale.

11 697 agression entre détenu-es, 4313 agressions envers les surveillant-es. 80 792 prisonnier-es, 28 500 surveillant-es pénitentiaire.

Pour 100 agressions, il y a donc environ 37 agressions de détenus envers les surveillants, et 63 de détenu-e à détenu-e.

Concernant les violences de gardiens sur des détenu-es, on serait à 200 actes sur 28 500 agent-es, soit 0,7% de violence de gardien-ne à détenu-e.

Chiffres transposés

Si on transpose nos chiffres auprès de nos 24 participants, cela devrait donner (pour 12 gardiens et 12 prisonniers) environ 1,9 agressions par camp. N’hésite vraiment pas à me dire si je me plante complètement, ce genre de calcul est un cauchemar pour moi. Attention, l’expérience comptait bien 12 participants dans chaque camp, mais étaient 9 à occuper les lieux, 3 « subsidiaires » ayant été prévus. D’après ce que j’ai compris, 3 gardiens de remplacement et 2 prisonniers ont été rappelés. Je garde le 12+12.

Or, ici, ce sont les gardiens qui agressent le plus.

Au deuxième jour, une émeute éclate, mais est rapidement écrasée. Les prisonniers refusent de faire l’appel. Cela se finit par l’utilisation de la part des gardiens d’un extincteur dans les cellules. Des consignes sont données par les superviseurs de l’expérience, dont Zimbardo. Des ordres voués à rendre les gardiens plus sévères. Les conditions de détention sont également volontairement dégradées.

À partir de là, les gardiens adopteront des techniques pour casser les liens entre détenus à l’aide de règles et privilèges arbitraires, rendant de fait les prisonniers totalement impuissants. Aucune agression entre détenus n’est relevée, alors qu’il s’agit du deuxième (la première étant la violence systémique) type de violence exprimé en prison. Si on ne compte pas la tentative de rébellion, la violence provient des gardiens.

Avec les privilèges et punitions, les prisonniers deviennent défiants les uns envers les autres. Ils auront tendance à s’en prendre à une personne à chaque fois : un bouc émissaire qui a pour rôle le détournement de l’attention.

Selon les prisonniers, 1/3 des gardiens présentaient des comportements relevant du sadisme (soit 4 gardiens sur 12). Les autres étant totalement passifs voire bienveillants envers les techniques de rétorsion utilisées. Rapporté aux chiffres réels, cela ferait environ 9405 gardiens sadiques sur 28 500. Au vu des chiffres, de l’ambiance de mes recherches, je pense ne pas avoir à calculer qu’on est très loin des 200 agressions rapportées sur 80 000 détenu-es.

Alors, tous ces calculs sont faux. Je compare une situation des années 70 avec une situation contemporaine, dans un autre pays. Mais c’est comme ça. Je voulais me faire une idée du « maintenant » de la réalité et la différence entre le réel et l’étude reste gigantesque. En toute logique, il y aurait du avoir des agressions entre détenu-es et les gardiens devraient être moins violents.

Réalités de l’expérience

La BBC tentera de reproduire l’expérience avec « The Experiment » en 2002 :

Les résultats de l’étude étaient très différents de ceux de l’expérience des prisons de Stanford. Plus précisément, (a) rien n’indique que les gardiens se conforment « naturellement » à leur rôle, et (b) en réponse aux manipulations qui ont servi à accroître le sentiment d’identité partagée parmi les prisonniers, ces derniers ont manifesté au fil du temps une résistance accrue au régime des gardiens. Cette résistance a culminé lors d’une évasion le sixième jour de l’étude, qui a rendu le régime inapplicable. Les participants ont ensuite créé une « commune autogérée », mais celle-ci s’est également effondrée en raison des tensions internes créées par ceux qui avaient organisé l’évasion précédente. Par la suite, un groupe d’anciens prisonniers et gardiens a conspiré pour mettre en place un nouveau régime de prisonniers et de gardiens dans lequel ils seraient les « nouveaux gardiens ». Cependant, ils voulaient désormais gérer le système selon des principes beaucoup plus sévères, semblables à ceux de l’étude de Stanford. Des signes indiquant que cela compromettrait le bien-être des participants ont conduit à l’arrêt prématuré de l’étude.

(Wikipédia)

Une impunité coupable

Il est très difficile de ne pas voir le plus gros biais : on SAIT qu’on est dans une expérience. C’est un jeu de rôle grandeur nature. Les gardiens savent qu’ils ont plus ou moins tous les droits sur les prisonniers. Même si c’est sans doute aussi le cas en prison, je vois mal 9405 gardiens agresser chaque année. Non pas parce qu’ils n’en ont pas envie, mais parce qu’ils savent qu’une réponse pénale pourrait arriver malgré la culture du silence.

Les prisonniers, eux, d’un côté, savent que l’expérience n’est censée durer que 2 semaines. Ils savent que tout est monitoré, qu’une personne peut stopper l’expérience (et ce sera le cas avec Christina Maslach qui fera cesser tout ça). Ils ne sont pas là enfermés pour 10 ans, 20 ans, à perpétuité ou encore dans le couloir de la mort. Cela n’invalide pas les dommages psychologiques bel et bien réels.

6 jours, l’expérience a duré 6 jours. On sait qu’on peut traumatiser une personne sans violence en quelques heures, par exemple dans une salle blanche éclairée en permanence et sans aucun stimuli. Une privation de sommeil de 6 jours représente une forme de torture sans aucun doute sanctionnée par la Convention de Genève. Même en contexte d’expérience, les choses peuvent mal tourner.

Je vais prendre ici l’expérience de Jack Weedle. Jack est un ancien employé de Mr Beast (le – hélas – plus gros youtubeur du monde) qui a témoigné d’une expérience de type privation de cycle circadien (lumière toute la journée, pas de contact social, filmé en continu) qui l’a particulièrement traumatisé. Si tu comprends l’anglais ou que tu sais lire des sous-titre, je te conseille fortement son témoignage relatif à l’expérience. On peut être comédien, dans le cadre d’un tournage (donc avec des conditions moins difficiles car les dés sont pipés), payé une forte somme d’argent et totalement péter un câble en quelques jours.

Ce que je veux dire, c’est que découvrir que plusieurs prisonniers de Stanford ont été traumatisés ne m’étonnerait absolument pas. Je peux comprendre le stigmate du bourreau, hein ? Juste, une expérience sociologique qui endommage des gens sur le long terme, c’est pas ouf. Enfin si, en fait. C’est complètement ouf.

L’expérience de Milgram

Allez, sans transition, et comme on a posé des bases, ça va aller vite. L’expérience de Milgram, qui a fortement inspiré Zimbardo, en quelques points :

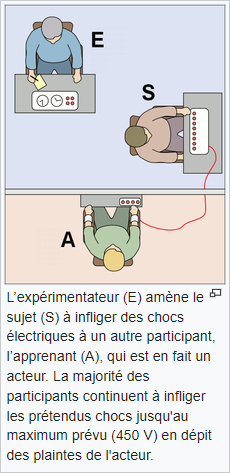

- Contexte : étude des années 60 par le psychologue Stanley Milgram sur le comportement humain face à l’autorité

- Objectif : comprendre jusqu’où les gens peuvent aller lorsqu’une figure d’autorité émet des demandes

- Les participants pensaient que l’étude portait sur l’apprentissage et devaient « tester » des sujets non-visibles (mais audibles)

- Ils devaient administrer des chocs électriques en cas de mauvaise réponse

- Informés des seuils de douleur et de léthalité, alertés par les cris, le sujet devait continuer à administrer des chocs de plus en plus intenses

- 65% des participants ont continué au delà du seuil de léthalité

- La soumission à l’autorité était « prouvée »

Schéma Wikipedia :

La controverse

Comme avec l’expérience de Philip Zimbardo à Stanford, l’expérience de Milgram souffre de plusieurs biais. Le premier étant « Je suis un sujet d’étude sociologique, je suis monitoré dans une des salles de l’université, tout est enregistré, va-t-on réellement me proposer de tuer des gens ou de leur infliger de graves blessures ? » « Est-ce que l’Université a une caisse secrète pour acheter des victimes, ou soudoie-t-elle les familles des victimes pour qu’elles gardent le silence ? »

Malgré tout, contrairement à l’expérience de Stanford, celle de Milgram a pu être reproduite plusieurs fois, avec des chiffres similaires. Un jeu télé en a même été tiré. Oui, le deuxième souci est éthique.

Les conclusions

La soumission à l’autorité existe. Les dynamiques de domination permettent à des personnes de demander une mise en danger d’autrui à une autre personne. Un intermédiaire à la mort. Et ça marche dans 65% des cas.

On a forcé la main à ces personnes et c’est important. On ne disait pas aux participants que l’expérience pouvait être stoppée à tout moment.

N’empêche, ça reste des résultats assez réalistes et on va taper au point Godwin (je sais que tu t’y attendais). Les fameuses personnes qui fermaient « juste » les portes des trains de déporté-es étaient soumises à l’autorité. Elles ont tout autant participé à l’Holocauste que la personne qui tournait le robinet en fin de parcours. Chaque petit pion étant un intermédiaire entre Hitler et sa solution finale. Un pion qui sait qu’il peut mourir car lui et ses collègues délivrent la mort.

Là, tu pourrais croire que j’ai de la compassion et tout, sauf que ABSOLUMENT PAS, il n’y a AUCUNE excuse.

Un participant à l’expérience de Milgram

Mais il y a une différence entre comprendre et approuver

La soumission à l’autorité doit être étudiée. Ce que je trouve un peu aberrant, c’est qu’il y a des milliards d’exemples dans la nature pour pas qu’on ait à reproduire des prisons factices. On a les guerres, par exemple. Les guerres, l’usine, le bureau, la famille. Une sociologie de l’observation me semble possible et peut-être plus éthique.

Je ne suis pas sociologue, je ne le serai jamais, c’est mon ressenti de noob, tu peux être en désaccord et on peut en parler.

Dans tous les cas, il faut qu’on étudie ces mécanismes d’effet de groupe et de soumission pour tenter de les démonter. Qu’est-ce qui permet à une personne d’exercer de l’autorité sur autrui ? Jusqu’où aller ? Existe-t-il, par exemple, des modalités de fonctionnement en asymétrie de pouvoir qui restent éthiques ?

Un parent sur son enfant, par exemple. Nous devons exercer de l’autorité, pour pas que nos petits boulets se crament la main sur la plaque électrique. Notre avertissement est un acte d’autorité. Est-ce qu’on doit les laisser se cramer les mimines ? Non. Est-ce que cela marque une domination ? Oui. Souvent, on les empêche de se faire du mal. On leur indique quand leurs comportements sont inappropriés. Cela ne veut pas dire que chaque parent est autoritariste et que c’est mal et qu’on devrait les laisser expérimenter aussi avec le gaz.

Tu vois, ça commence à devenir compliqué, ces histoires d’éthique.

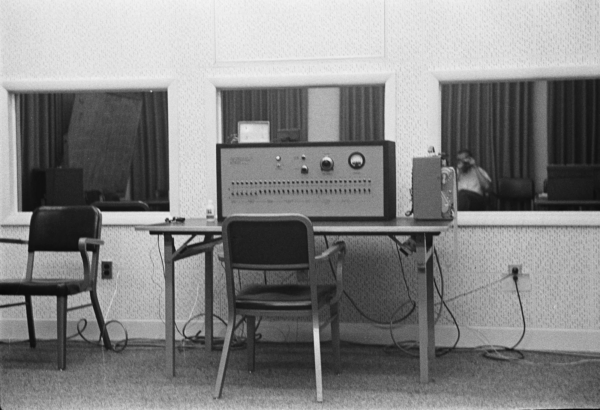

À priori, c’est la salle où l’expérience de Milgram s’est déroulée

Se soumettre à l’autorité

C’est toujours par de petites mesquineries que cela commence. On coopère pour ne pas avoir de problèmes. Les exemples dans le milieu professionnel sont légion. J’ai pu assister à de totales transformations de victimes en bourreaux à l’occasion d’une promotion. J’ai subi des directeurs-dictateurs, des profs-tyrans, des ami-es abusif-ves. Sûrement que toi aussi, tu as pu le constater.

Se soumettre à l’autorité c’est accepter qu’une personne décide à notre place. En échange de notre coopération, on se retrouve dédouané-e du poids de la décision, juste ou pas. C’est ce qui est intéressant. Si on nous confronte directement à des conséquences (humiliation, affichage du comportement, réponse pénale), le passage à l’acte sera à priori moins élevé. Alors que si on nous demande explicitement de commettre des actes qui ne seront jamais sanctionnés, au nom d’une autre personne, le passage à l’acte sera facilité : « je ne fais qu’exécuter les ordres ».

S’opposer à l’autorité

Pour moi, c’est une des premières choses à apprendre. C’est une chose que j’ai appris à mon fils : les adultes se trompent, parfois, ne fais jamais quelque chose malgré toi, si ça te semble mauvais pour toi, tu peux refuser et si ça pose problème, je viendrai.

Bon, du coup maintenant il me signale dès que je déconne, c’est le seul inconvénient. Ce petit fourbe détecte mes contradictions et me les colle sous le nez avec une facilité déconcertante (mais moi, je sais faire mes lacets, cheh).

C’est mon père qui m’a appris cette leçon. Initialement, pour faire chier ma mère, on va pas se mentir. Mais je pense que j’ai été au-delà de ses espoirs les plus fous dans la matière. J’ai toujours cherché à être libre, et si je ne l’étais pas, je voulais comprendre mon environnement et chercher des interstices de liberté. Cela m’a sauvé la vie et aussi apporté énormément de problèmes.

Et bien, je ne suis pas sûre que je n’aurais pas été dans ces 65% de gens qui ont obéi. Rien ne me le dit. Au vu de ma personnalité, c’est peu probable, mais en réalité je n’en sais rien. Personne n’en sait rien. On se pose toujours en exemple, se disant qu’on est forcément meilleurs que les autres, mais c’est faux.

Nous sommes « les gens ».

Chaque individu est « les gens », y compris toi.